베를린의 별, 마를레네 디트리히(Marlene Dietrich 1901~1992)

글: 고 정 희

3월 8일 세계 여성의 날을 맞아, 베를린을 대표하는 역사적 인물 중 가장 기억하고 싶은 여인은? 이라는 설문에 마를레네 디트리히가 일등을 먹었다. 베를린의 별, 마를레네 디트리히. 베를린이 낳은 할리우드 스타. 그것이 전부였다면 과연 사람들의 기억에 그리 오래 남을 수 있었을까?

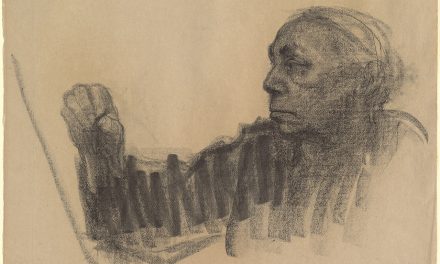

그녀를 표현하는 가장 적절한 수식어는 “우아한 카리스마”가 아닐까 싶다. 그녀는 그저 유명한 영화배우가 아니라 시대를 대표하는 아이콘이었고, 특히 베를린과 떼려야 뗄 수 없는 인물이다. 1901년 베를린에서 태어나 세계적인 스타가 되기까지, 그녀의 삶에는 드라마틱한 순간들이 가득했다. 하지만 그녀가 그녀의 직업이었던 배우라는 울타리 안에만 안전하게 숨지 않았다는 점이 더욱 중요하다. 오히려 디트리히는 자신의 위치와 유명세를 이용하여 시대의 흐름에 맞서 여러 갈래로 대립각을 세웠던 저항의 인물이기도 했다.

베를린에서 시작된 전설

1901년 12월 27일, 베를린-세네베르크(Berlin-Schöneberg)의 중산층 가정에서 마리아 막달레네 디트리히(Maria Magdalene Dietrich)라는 이름으로 태어났다. 후에 그녀는 이름의 두 부분을 합쳐 ‘마를레네’라는 예명을 만들어냈다. 베를린은 그녀가 자랐던 도시이자, 그녀의 정체성을 형성한 중요한 장소다. 어린 시절부터 음악에 재능을 보인 그녀는 바이올린 연주자가 되길 꿈꿨지만, 손목 부상으로 인해 배우의 길을 걷게 됐다.

1920년대 베를린은 바이마르 공화국 시대의 문화적 중심지였다. 디트리히는 이 활기찬 도시에서 연극과 무성영화에 출연하며 경력을 쌓았고, 캬바레 무대에서도 공연했다. 당시 베를린의 자유로운 예술적 분위기는 전통적인 성에 얽매이지 않고 여러 규범에 도전하는 독특한 정체성을 키우는데 큰 영향을 미쳤다.

할리우드의 스타로

디트리히의 인생을 바꾼 결정적 순간은 1929년, 조셉 폰 슈테른베르크 감독에게 발탁되어 영화 ‘블루 엔젤'(Der blaue Engel)의 여주인공 롤라 롤라 역을 맡게 되었을 때였다. 이 영화는 독일어판과 영어판으로 여러 국가에서 동시에 상영되어 국제적인 성공을 거두었다. 특히 그녀가 극중에 부른 송 “Falling in love again”은 큰 히트곡이 되었다. 상대역을 맡았던 당시 유명 배우 에밀 야닝스Emil Jannings는 듣도보도 못한 신인이 나타나 자신보다 더 큰 인기를 끌자 질투의 화신으로 변신했다고도 전해진다.

하루 밤 사이에 스타가 된 디트리히는 조셉 폰 슈테른베르크 감독을 따라 할리우드로 향했다. 그녀의 허스키한 목소리, 질질 끄는 듯한 독특한 창법, 앤드로지니한 스타일, 그리고 총체적으로 심히 도발적인 매력은 그녀를 글로벌 아이콘으로 만들었다. 여기서 그녀는 철저한 마케팅 전략에 몸을 맡겨 섹스심벌, 헐리우드 디바의 이미지를 구축했다. 이를 위해 15kg 체중을 줄이고(위의 블루 엔젤은 찍을 때만 해도 통통한 편이었다.) 최신의 패션을 자랑하며 촬영에 임해서는 조명과 메이크업에 늘 신경을 썼다고 한다.

할리우드에서 ‘모로코’, ‘상하이 익스프레스’, ‘욕망’과 같은 영화를 통해 스타의 반열에 오른 디트리히는 남성 정장을 입고 무대에 오르는, 당시로서는 파격적인 이미지로 유명해졌다. 많은 여배우들이 따라할 정도로 그녀는 젠더 규범에 도전하는 문화적 아이콘이 됐다.

헐리우드의 별, 나치에 맞서다

1933년 나치가 독일에서 권력을 잡자, 디트리히는 강력한 정치적 입장을 취했다. 히틀러 정권은 그녀에게 독일로 돌아와 나치 선전 영화에 출연할 것을 제안했지만, 디트리히는 단호히 거절했다. 대신 그녀는 1939년 미국 시민권을 취득하고, 제2차 세계대전 동안 연합군을 위한 공연을 하는 등 보란 듯이 반나치 행보를 시작하여, 독일 군사들에게 나치에게 등을 돌리라는 메세지를 방송으로 내보내기도 했다. 유대인과 예술가들에 대한 탄압이 시작되자 파리에 집을 마련하고 독일에서 도망쳐오는 유대인과 예술가들을 받아들이고 재정적 지원을 아끼지 않았다.

전쟁 중에는 전선 가까이에서 미군 병사들을 위해 공연했다. 많은 위험을 무릅써야 했는데 이런 반나치 활동 때문에 독일에서는 ‘’조국을 배신한 자’로 낙인찍혔다. 그러나 그녀는 “나는 독일인이 아니라 유럽인이 되고 싶었다”고 말하며, 편협한 국가주의와 파시즘을 비판했다. 독일인이 아니라 유럽인이 되고 싶었다는 그녀의 발언은 현재 글로벌한 반민주주의적 흐름, 그리고 이로 인해 흔들거리는 유럽연합의 결속에 직면하여 한 번 되새겨 볼 만 하다. 이를 “우리는 모두 세계인이다.”로 확장할 수 있다면 더욱 바람직할 것이다.

Artikel teilen

마를레네 디트리히와 베를린

전쟁이 끝난 후에도 디트리히는 독일에서 환영받지 못했다. 1960년에 처음으로 베를린에 공연차 돌아왔을 때, 그녀는 “미국으로 돌아가라”는 항의에 직면했다. 이 상처는 오랫동안 지속되었고, 디트리히와 그녀의 고향 도시 사이의 관계는 복잡해 졌다. 그러나 시간이 흐르면서 독일인들은 점차 디트리히의 용기와 원칙에 대한 입장을 인정하게 됐다. 그녀가 1992년 파리에서 사망했을 때, 그녀의 소원대로 시신은 베를린에 묻혔다. 마침내 그렇게 그리던 고향으로 돌아온 것이다.

현재 베를린 영화 박물관(Deutsche Kinemathek)에는 그녀를 위한 전시 공간이 따로 마련되어 있다. 그녀가 실제로 사용했던 의상과 소품, 편지 등이 전시되어 있어, 그녀의 삶과 예술 세계를 가까이에서 느낄 수 있다. 이 전시관은 단순히 영화 스타로서의 디트리히를 기념하는 것이 아니라, 예술적 독창성, 정치적 용기, 그리고 사회적 관습에 도전한 개척자로서의 그녀의 복합적인 유산을 보여주고 있다. 소니센터에 위치했다가 최근 이전한 이 박물관은 베를린 관광객에게 필수 방문 코스가 됐다.

또한, 해마다 베를린 영화제가 열리는 “마를레네 디트리히 광장(Marlene-Dietrich-Platz)”은 그녀의 이름을 영원히 기억하기 위한 공간으로 남아 있다.

오늘 날의 의미: 경계를 허무는 아이콘

세계 여성의 날을 맞아 마를레네 디트리히를 되돌아보는 것은 특별한 의미가 있다. 그녀는 영화 스타이기 이전, 자신만의 조건으로 삶을 살아간 여성이었다. 성별 규범, 국가주의, 그리고 파시즘에 대한 그녀의 도전은 오늘날에도 여전히 우리에게 영감을 주고 있다.

베를린이라는 도시의 시각에서 볼 때, ‘베를린의 정신을 구현했다’는 아전인수격인 해석도 가능하다. 도전적이고, 창의적이며, 끊임없이 변화하는 정신. 그녀의 유산은 베를린의 문화적 풍경에 깊이 새겨져 있다. 그러나 오늘, 베를린의 정체성이 흔들리는 것을 보며 그녀가 살다 갔던 시대가 큰 시대였음을 새삼 깨닫는다.