1933년 9월 6일, 오늘로부터 정확히 92년 전, 한 여성 과학자가 베를린을 등져야 했다.

리제 마이트너(Lise Meitner, 1878-1968)는 그날 베를린의 카이저 빌헬름 연구소에서 마지막으로 실험복을 벗었다. 25년간 몸담았던 연구실, 평생의 동료들, 그리고 원자핵의 비밀을 밝히려 했던 모든 꿈을 뒤로 한 채 베를린을 떠나야 했다. 오스트리아계 유대인이었기 때문이었다. 여성 최초의 물리학과 교수였으나 교수직도 물론 박탈당했다.

두 세계 사이의 개척자

마이트너의 삶은 19세기와 20세기, 고전물리학과 현대물리학, 그리고 무엇보다 남성과 여성의 세계 사이에서 펼쳐진 여정이었다. 1878년 비엔나에서 태어난 그녀가 성장하던 시절, 오스트리아 여성들에게는 대학 문이 굳게 닫혀 있었다. 하지만 1897년 마침내 비엔나 대학 철학부가 여성에게 개방되었고, 1901년 23세의 마이트너는 철학과에 입학한 첫 번째 여학생 중 한 명이 되었다. 철학과에 적을 둔 채 물리학, 화학, 식물학 공부에 심취했다. 1906년 결국 물리학 박사학위를 받은 그녀는 베를린으로 향했다. 막스 플랑크Max Planck에게 배우기 위해서 였다.

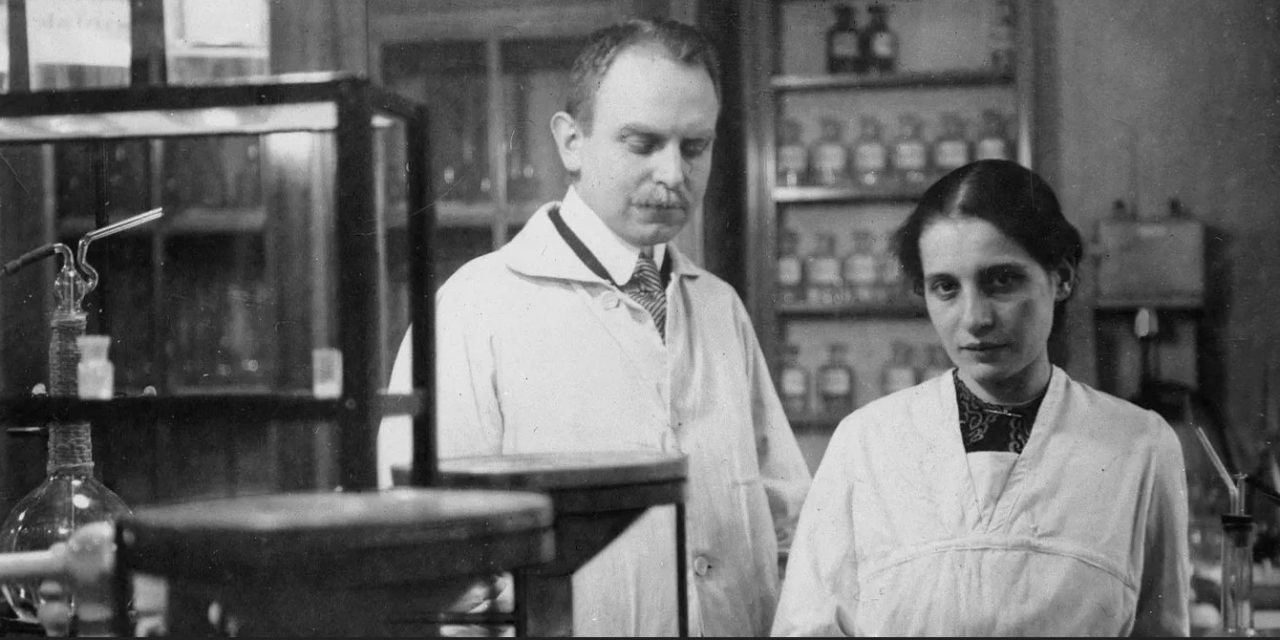

베를린 막스 플랑크의 연구실에서 만난 화학자 오토 한(Otto Hahn)과의 협력은 과학사에 길이 남은 파트너십이었다. 30년간 함께 방사능과 원자핵을 연구하며 수많은 새로운 원소와 동위원소를 발견했다. 마이트너는 물리학자로서 이론적 해석을, 한은 화학자로서 실험적 증명을 담당하는 완벽한 조합이었다. 베를린(당시엔 아직 프로이센)에서는 아직 여성의 대학 출입이 금지되었기에 초기엔 연구실 뒷문으로 드나들었다. 보수는 물론 없었다.

물리학에 대한 사랑에 가까운 집념으로 모멸감을 이겨냈을 성싶다. 3년 뒤 베를린에서도 여성의 대학교육을 허했기에 당당히 앞문으로 입성했다. 1912년 카이저빌헬름 연구소가 설립되었을 때 동료 오토 한과 함께 원자 연구부를 세우고 본격적인 연구에 돌입했다.

1차 대전이 남긴 상처

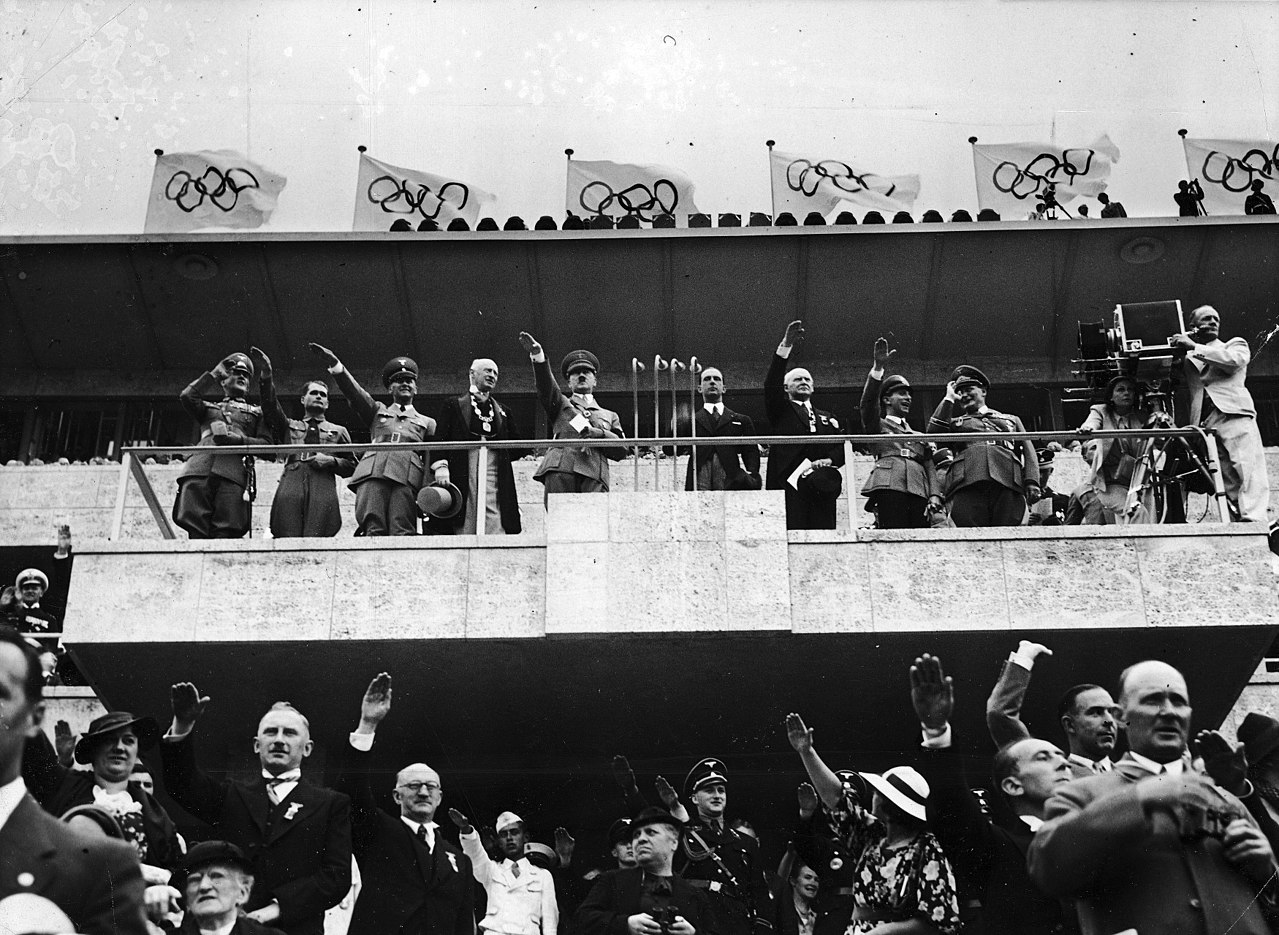

그리고 1차 대전이 터졌다. 당시 독일의 거의 모든 젊은이들은 전쟁에 열광했었다. 독일 제국에 대한 맹목적 애국심, 개혁에 대한 갈망, 국가의 선전, 그리고 빠르고 영광스러운 승리에 대한 희망이 뒤섞여 있었다. 이런 마음가짐이 많은 젊은이들을 자발적인 참전으로 이끌었다. 예술가, 지식인들도 총대를 매고 환히 웃으며 전장에 나갔다. 이 때의 분위기를 후일 ‘1914년의 정신’이라고 불렀다.

리제 마이트너도 예외는 아니었다. 과학자로서 그녀와 동료 오토에게는 화학무기 개발의 임무가 주어졌다. 아직 젊어서였을까? 아니면 물리학과 화학 외에는 아무 것도 눈에 보이는 것이 없었나? 둘이 개발한 화학무기가 성공적으로 전투에 투입되어 5천명의 적군이 목숨을 잃고 일만명이 큰 부상을 당했다는 소식에 그녀와 오토는 서로 축하하기에 바빴다. 여느 화학실험이 성공했을 때와 별반 다르지 않은 반응이었다.

2017년에 나온 영화 “원더우먼”을 보면 Dr. Poison이라 불렸던 악랄한 독일 여성 화학자가 등장하는데 혹시 리제 마이트너를 모델로 삼은 건 아닐까? 그런 생각이 잠시 스친다. 물론 어마어마하게 과장되었지만.

리제 마이트너는 점차 마음에 드리우는 검은 그림자의 정체를 스스로 이해하는데 오랜 세월이 걸렸다. 그것이 깊은 죄책감이라는 걸 깨닫자 그녀는 평화주의자가 되었다. 영화 속 Dr. Poison과는 달랐다.

과학이 인류에게 해를 끼치는 데 사용되어서는 안 된다는 신념이 솟아났다. 이는 훗날 또 하나의 선택의 순간이 왔을 때 나침반이 되어주었다.

쫓겨난 천재 – 핵분열 원리의 발견

1933년 독일을 떠난 마이트너는 스웨덴 스톡홀름의 연구소로 향했다. 그러나 거기서도 그녀를 기다린 것은 냉대와 고립이었다. 언어의 장벽, 문화적 차이, 그리고 무엇보다 여성 과학자에 대한 편견이 그녀를 짓눌렀다.

그럼에도 그녀는 포기하지 않았다. 오토와 부지런히 서신을 교환하며 연구를 이어갔고, 1938년 마침내 역사적 순간이 찾아왔다. 오토가 편지에 써 보낸 질문, –

“우라늄 239가 바륨(Ba)과 마그네슘(Ma)으로 분열하는 것이 가능할까? 네 솔직한 판단을 듣고 싶어. 한 번 계산해서 발표해 볼래?” – 을 화두처럼 끼고 산책하던 중 문득 수수께끼를 풀었다. 바로 핵분열(nuclear fission)이라는 현상이 발견된 순간이었다.

원자핵이 쪼개지면서 엄청난 에너지가 방출된다는 마이트너의 이론적 해석. 20세기 물리학의 가장 중요한 발견 중 하나였다. 그러나 1944년 노벨 화학상은 오토 한 혼자만의 몫이 되었다. 마이트너의 결정적 기여는 무시되었다.

거부된 영광, 지켜낸 신념

노벨위원회는 마이트너를 무려 수십 번 후보로 추천받았지만 – 오토 한이 줄기차게 추천했다 – 끝까지 그녀에게 상을 주지 않았다. 여성이라는 이유로, 유대인이라는 이유로, 그리고 당시 나치 독일을 피해 망명한 과학자라는 이유로 매번 배제되었다.

하지만 마이트너에게는 더 중요한 선택의 순간이 남아있었다. 2차 대전 중 미국의 맨해튼 계획에 그녀의 참여를 요청했을 때, 그녀는 단호히 거절했다. “나는 폭탄과는 아무 관련도 맺고 싶지 않습니다”라고 말하며.

1차 대전의 죄책감을 잊지 않고 있었다. 자신의 발견이 히로시마와 나가사키의 참극으로 이어지는 것을 지켜보며 마이트너는 깊은 괴로움을 느꼈지만, 적어도 자신의 손으로 직접 그 폭탄을 만들지는 않았다는 것에 위안을 삼았다.

역사는 무엇을 기억하는가

마이트너는 말년에 자신의 삶을 이렇게 표현했다. “나는 물리학을 사랑한다. 그것을 내 삶에서 떼어낸다는 것은 상상할 수 없다. 사람에 대한 사랑과 같다. 많은 빚을 진 사람에 대한 사랑처럼. 그리고 늘 죄책감에 시달리지만, 그럼에도 양심을 지키는 물리학자이고 싶었다.”

1968년 리제 마이트너는 또 다른 타향 영국에서 90세의 나이로 세상을 떠났다 . 그녀의 조카가 묘비에 이렇게 새겨 넣었다. “리제 마이트너: 핵분열을 해석한 물리학자, 결코 자신의 인간성을 잃지 않았다.” 1차 대전 때의 경험으로 평생 시달렸던 이모에게 마지막으로 위안의 말을 해 주고 싶었던 것 같다.

사람들은 리제 마이트너를 두고 “과학자로서의 탁월함과 인간으로서의 양심을 동시에 보여준 인물이었다.”고 최종 평가를 내렸다.

과학기술이 우리 삶의 모든 영역을 바꿔가는 21세기. 과학은 누구를 위한 것인가. 지식을 가진 자의 책임은 무엇인가. 마이트너의 삶이 던지는 질문들이다.

마리 퀴리를 모르는 사람들은 없지만 리제 마이트너를 기억하는 사람들은 적다. 핵분열의 원리를 발견한 여인이라고 하면 그거 마리 퀴리 아냐? 라고 반응할 것이다.

1933년 오늘, 베를린을 떠날 수 밖에 없던 그 순간부터 그녀는 망각의 길을 걸었다.

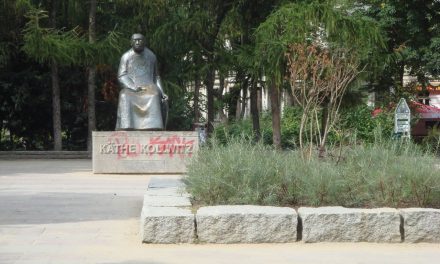

2014년 베를린 훔볼트 대학 정원에 그녀의 동상이 세워졌다. 리제-마이트너 거리도 생겼다. 리제-마이트너 고등학교도 설립되었다. 베를린은 다시 그녀를 기억하기 시작했다.