한 문단 요약

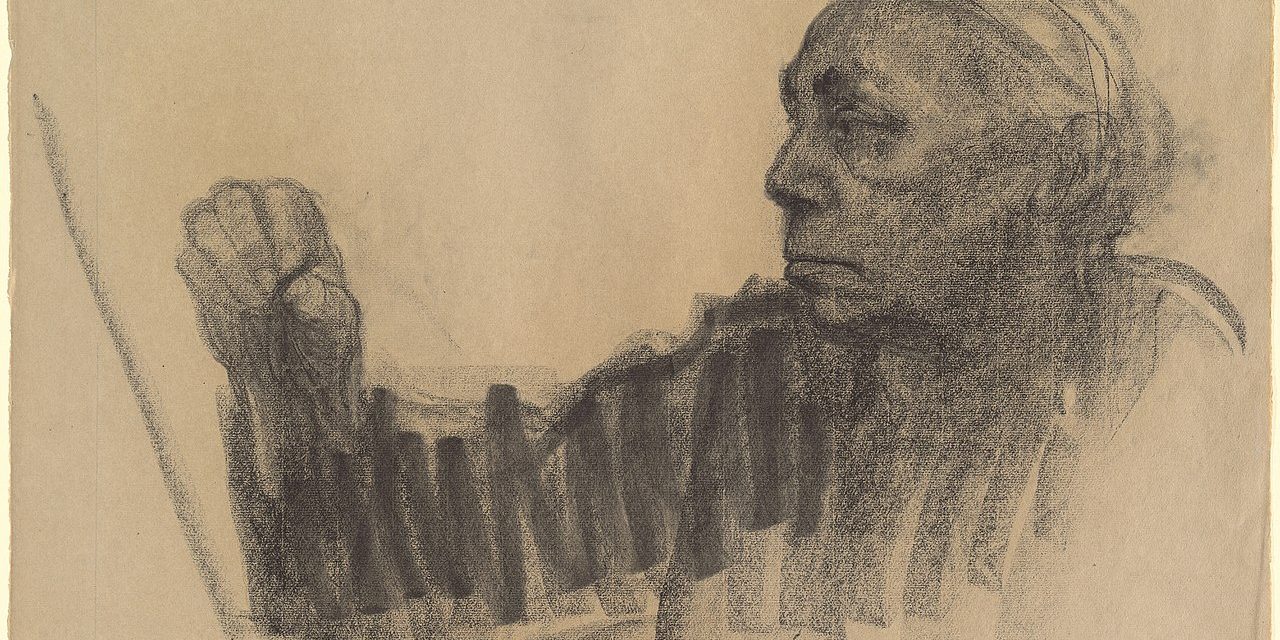

케테 콜비츠(Käthe Kollwitz 1867–1945)는 판화·드로잉·조각으로 노동자, 여성, 어린이의 고통과 존엄을 응시한 예술가다. 1919년 베를린 예술아카데미에서 여성으로서 최고 레벨에 도달했고, 1933년 나치의 압박으로 물러났다. 감정의 과장 대신 손과 얼굴의 제스처로 전쟁과 빈곤, 애도와 연대의 보편적 이미지를 만들어 냈다.

생애

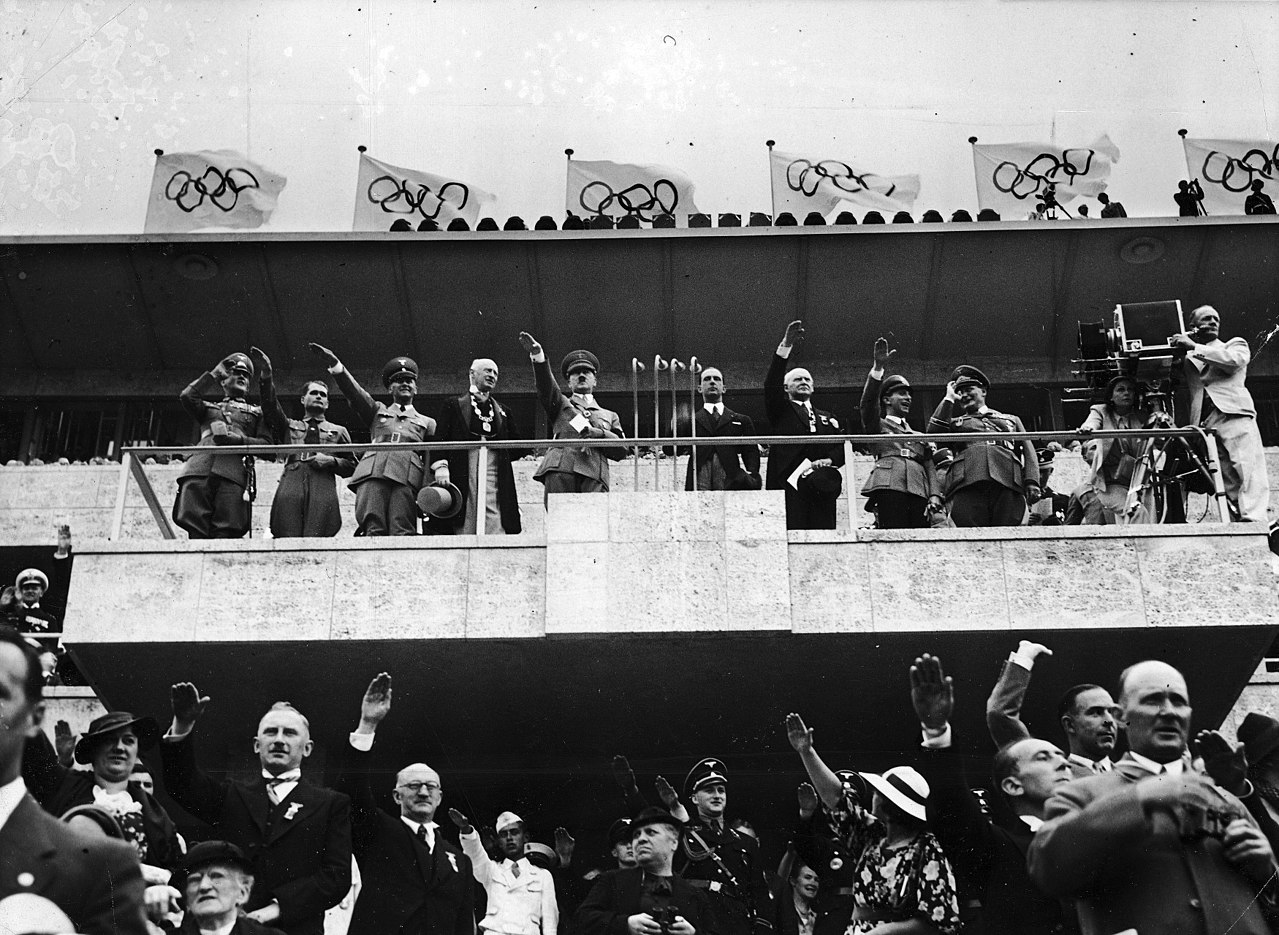

동프로이센 쾨니히스베르크에서 태어나 베를린·뮌헨 여성미술학교에서 수학했다. 1891년 의사 카를 콜비츠와 결혼해 프렌츨라우어 베르크(옛 바이센부르거 슈트라세 25, 오늘의 콜비츠슈트라세 56a)에 정착했다. 집 1층은 남편의 무상의원, 윗층은 그녀의 작업실이었다. 도시 빈민과 여성, 아이들의 현실이 곧 그녀의 주제가 되었다. 1919년 베를린 예술아카데미 정회원 겸 교수로 선출되어 여성 예술가의 제도적 지위를 끌어올렸고, 1928년 그래픽 마이스터클라스를 맡았다. 제1차 세계대전에서 아들 페터를 잃은 뒤 작업은 명백한 반전의 목소리로 기울었다. 1933년 강요된 사임 이후에도 제작을 이어갔고, 1945년 드레스덴 인근 모리츠부르크에서 생을 마쳤다.

작업 세계와 대표 연작

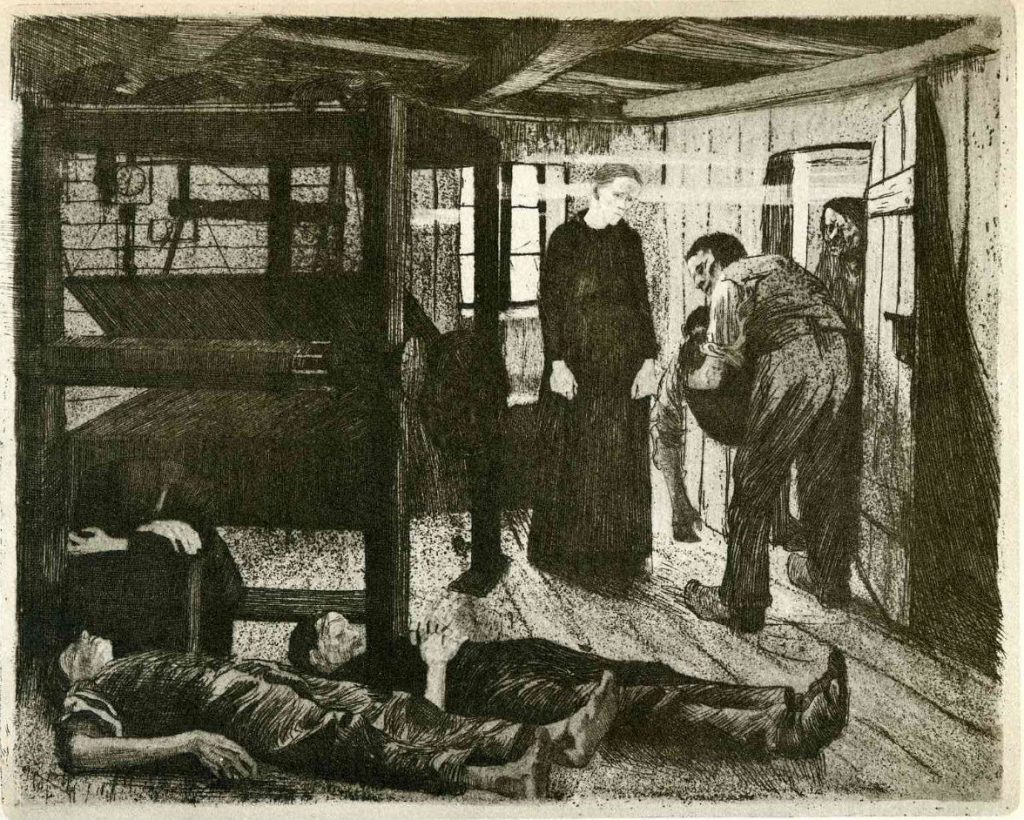

- 〈직조공 봉기〉(1893–97)

굶주림과 착취, 궐기의 흐름을 인물들의 몸과 손에 압축한다. 역사적 사건이 동시대의 사회 초상으로 번역된다. - 〈농민전쟁〉(1901–08)

16세기 반란을 통해 민중 저항의 에너지를 현재형으로 소환한다. ‘블랙 안나’ 같은 여성 인물이 전면에 선다. - 〈전쟁〉 목판 연작(1922–23)

어머니, 아이, 부부의 실루엣만으로 상실과 공포, 보호의 본능을 구축한다. 말보다 검은 면과 여백이 먼저 말한다. - 〈다시는 전쟁은!〉(1924)

들어 올린 팔의 청년 도상이 텍스트를 넘어 자율적 상징이 된다. 한 장의 이미지가 운동의 언어가 되는 지점. - 〈빵!〉(1924)

내미는 손과 머뭇대는 손의 교차. 전후 빈곤의 윤리적 질문을 화면 한가운데 세운다. - 조각 〈슬픔에 잠긴 부모〉

벨기에 블라츠로 독일군 묘지의 한 쌍 조각. 부모의 시선이 아들 페터의 무덤을 향한다. 애도의 동상이 공공기억의 형식이 되는 사례다.

기법과 미학

에칭·석판·목판을 넘나들며 흑과 백의 극단을 조율한다. 배경을 비우고 인물의 덩어리와 선에 집중한다. 특히 손이 감정의 언어다. 움켜쥔 주먹, 감싸 안는 팔, 펼쳐 든 손바닥의 방향만으로 두려움·분노·연대가 화면을 지배한다.

베를린에서의 의미

- 도시의 양심

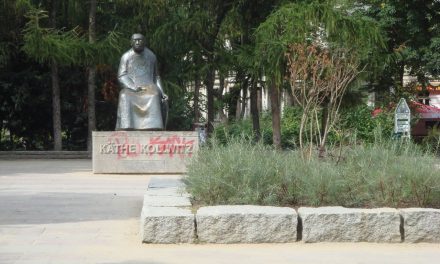

지금은 고급 주거지가 되었지만 콜비츠가 살았던 시절에는 노동자 구역이었다. 그런 프렌츨라우어 베르크의 생활상이 그의 주제를 정의했다. 진료실 대기실에서 만난 얼굴을 판과 종이 위로 옮겼다. 오늘의 콜비츠플라츠Kollwitz Platz와 그 중앙의 구스타프 자이츠 만든 콜비츠 상은 기억의 좌표다. - 제도 변환의 사건

1919년 도도한 베를린 예술 아카데미에 그녀가 정회원 겸 교수로 선출된 것은 베를린 예술사에서 획기적이었다. 당시 여성이 다다를 수 있는 최고의 위치였다. 케테 콜비츠의 예술성에 대해선 아무도 감히 토를 달지 못했다. 나치를 제외하고는. 1933년 강요된 퇴진은 문화 탄압의 흔적을 남겼다. 선례와 후퇴가 함께 새겨진 역사다. - 기억 문화의 축

운터 덴 린덴의 중앙추모관 노이에 바헤(Neue Wache)에 ‘앉아 있는 어머니 상,〈죽은 아들을 안은 어머니는, 소위 ‘피에타’로 불리며 누구에게나 개방된 애도의 상징이다. 도시의 한복판에서 매일 치루어지는 침묵의 의식이기도 하다.

베를린에서 따라가 볼 동선

- 케테 콜비츠 미술관 베를린

현재 샬로텐부르크 궁전 단지의 Theaterbau (Spandauer Damm 10)에 케테 콜립츠 박물관이 있다. 그 이전에는 전통적으로 오랫동안 Fasanenstraße 24(쿠담 근처)에 박물관이 존재했는데 장소가 좁아져서 큰 곳으로 옮겼다. - 콜비츠플라츠 & 옛 주거지

프렌츨라우어 베르크 Kollwitzstraße 56a 일대. 광장 중앙의 구스타프 자이츠가 제작한 케테 콜비츠 동상 앞에서 작품의 문법이 거리 풍경과 겹쳐진다. - 노이에 바허(Neue Wache)

운터 덴 린덴의 독일 연방 중앙추모관. 바닥 한가운데 앉은〈죽은 아들을 안은 어머니〉(‘피에타’) 앞에 서면 누구나 숙연해 진다. - 프리드리히스펠데 중앙묘지

콜비츠의 가족 묘가 자리한 곳. 사회주의자 묘역 전통과 나란히 베를린의 애도 지형을 이룬다.

왜 지금, 콜비츠인가

그녀의 이미지는 구호를 앞지른다. 설명 없이도 폭력과 상실, 돌봄과 연대를 동시에 부르는 소리없는 울부짖음이다. 그녀의 그림을 통해 베를린의 근현대사가 다시 읽힌다. 제국적 통제의 시대를 지나며 시민들이 어떻게 서로를 돌보고 존엄을 확인했는지—그 과정이 그녀의 판화와 조각 속에 생생히 살아 있다.

핵심 포인트 한눈에

- 주제: 전쟁·빈곤·여성·어린이의 존엄과 애도

- 형식: 흑백 대비, 절제된 구도, 손과 얼굴의 제스처

- 의미: 베를린 예술제도에서 여성으로서 최고 레벨에 도달한 선례, 이어진 탄압의 증언, 오늘의 도시 기억을 잇는 좌표